超敏反應(hypersensitivity reaction)、過敏反應(anaphylaxis reaction)這兩個詞的含義相似,均指機體受同一抗原物質再次刺激後產生的一種異常或病理性免疫反應。1963年Gell和Coombs根據超敏反應發生的機理和臨牀特點,將其分爲四型:①I型,即速髮型;②II型,細胞溶解型或細胞毒型;③III型,免疫複合物型;④IV型,遲髮型。I型超敏反應又稱過敏反應或速髮型超敏反應(immediate hypersentivity reaction),是臨牀上最常見的一種超敏反應。一般僅引起器官功能障礙,不破壞組織細胞,這種超敏反應具有明顯個體差異和遺傳傾向。

一、過敏反應發生的機制

引起過敏反應的抗原物質很多,如食物、動植物蛋白或青黴素、普魯卡因等化學物質都可成爲過敏反應的致敏原。它們可通過皮膚、粘膜或靜脈通路進入病人體內,刺激機體產生抗體(IgE抗體)。

抗體

引起過敏反應的抗體主要是IgE。IgE由鼻咽、扁桃體、支氣管、胃腸粘膜等處固有層的漿細胞產生,這些部位也是過敏原侵入引起過敏反應的好發部位。

(二)參與過敏反應的細胞

IgE致敏的靶細胞主要是組織中肥大細胞和血液中嗜鹼粒細胞。

1.肥大細胞 它是一種大型細胞(直徑15~20mm),廣泛分佈於皮膚、粘膜下層結締組織中的微血管周圍以及內臟器官包膜中。肥大細胞具有吞噬功能,內有大量顆粒,受刺激時可合成和釋放多種生物活性物質,包括組胺、肝素、前列腺素D2、5-羥色胺、白三烯及多種酶類。

正常人每個肥大細胞可有3~10萬個IgE受體,IgE可通過其Fc段與靶細胞表面的Fc受體結合。結合在肥大細胞上的IgE可發生交聯,觸發肥大細胞脫顆粒。

2.嗜鹼性粒細胞 它佔循環中白細胞總數的0.2%~2%,嗜鹼性粒細胞受刺激時可釋放各種生物活性物質,包括組胺、白三烯、血小板激活因子以及各種酶類,這些物質除引起血管反應外,還可損傷組織。

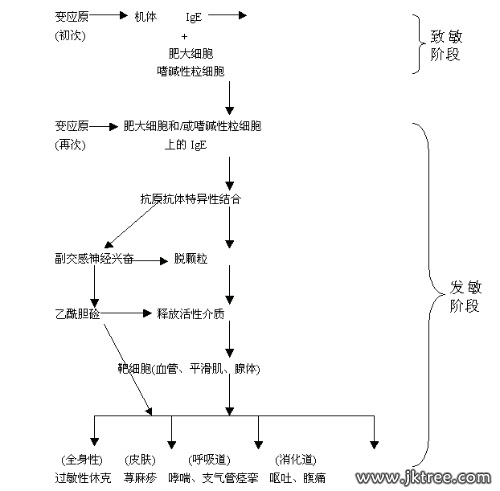

(三)過敏反應的發生過程

1.致敏階段 抗原進入機體後,誘發能合成IgE的B細胞產生IgE抗體,IgE一旦與靶細胞結合,機體即呈致敏狀態。

2.發敏階段 當同一致敏原再次進入致敏的機體後與肥大細胞或嗜鹼性粒細胞表面的IgE分子結合,引起細胞內一系列活化反應,使細胞脫顆粒並釋放血管活性物質及酶類等生物活性介質。

參與過敏反應的介質

1.組胺 存在於肥大細胞和嗜鹼性粒細胞顆粒中,通常與肝細胞素、蛋白質結合,呈無活性狀態,以呼吸道、消化道、皮膚含量較高。組胺具有多種生物活性:⑴使小靜脈和毛細血管擴張,通透性增高;⑵刺激支氣管和膀胱等處平滑肌收縮;⑶促進粘膜、腺體分泌增多。當組胺作用於體表局部時,可使皮膚、粘膜充血、水腫或出現蕁麻疹,作用於呼吸道可引起支氣管痙攣。作用於胃腸道則可引起噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀。如果全身大量組胺釋放,可使全身毛細血管擴張和通透性增高,導致血容量減少,血壓下降,發生過敏性休克。

2.激肽釋放酶 主要生物效應是刺激平滑肌收縮,支氣管痙攣,使毛細血管擴張,通透性增高,刺激痛覺神經纖維,引起疼痛。

3.白三烯 特點是能使支氣管平滑肌強烈持久地收縮,還有增加毛細血管通透性和促進粘膜分泌等作用。

4.血小板活化因子 具有凝聚和活化血小板的作用,使之釋放組胺和5-羥色胺等血管活性介質,從而引起毛細血管擴張和通透性增高。

二、過敏反應的表現和診斷

皮膚改變是過敏反應的早期表現,蕁麻疹多出現於雙下肢和胸腹部,是局部組胺釋放引起毛細血管擴張和通透性增加所致。低血壓則是組胺使毛細血管通透性增加,液體轉移到血管外間隙而引起血容量急劇減少所致,同時組胺使血管平滑肌鬆弛,以致血液滯留於靜脈內,也是血壓下降的原因之一。心內組胺釋放則可導致心律失常和心肌缺血性改變。過敏反應可伴有喉頭水腫、支氣管痙攣及動脈低氧血癥等。在致敏原經靜脈進入體內5~10分鐘後,通常會出現過敏反應的各種表現。

患者麻醉後意識消失,並且因手術單覆蓋,過敏反應的早期體徵和表現可被忽略。因此,早期診斷可被延誤。速髮型過敏反應往往爲突然發作,起始時間可從2~20分鐘不等,在30分鐘內達到高峯。如體外循環手術中出現無明顯誘因的血壓下降、心率增快、氣道阻力增高、肺順應性下降時,應考慮到患者出現過敏反應的可能性。體外循環前的過敏反應多由藥物引起,體外循環後則多見於魚精蛋白和輸血反應。

心血管手術中可導致過敏反應的常用物質有:①巴比妥類:硫噴妥鈉;②阿片類:嗎啡、芬太尼;③肌肉鬆弛藥:箭毒、琥珀膽鹼、卡肌寧;④抗生素:青黴素、先鋒酶素;⑤其它:魚精蛋白、抑肽酶、異丙酚、706代血漿、普魯卡因、庫血以及血漿等。

三、過敏反應的預防

臨牀上很難預測哪些患者在使用某種通常無害的藥物時會發生過敏反應。然而,既往有過敏史(哮喘、食物或藥物過敏)的患者,其過敏反應發生率會增高,主要是機體以前接受過同類化學物質形成了大量的IgE抗體。對青黴素過敏的患者,對其它藥物過敏的危險性會增加3~4倍。若術前能詢問出患者對某些藥物有過敏史是很有用的。但必須警惕的是,以前接觸某種藥物無反應,並不能排除以後接觸時發生過敏反應的可能性。

術前除詢問患者有無過敏史外,對可能引起過敏反應的"危險"藥物(例如青黴素、抑肽酶、706代血漿等)應常規做皮試。對疑有過敏體質的患者應做診斷試驗,包括:皮內試驗、嗜鹼性粒細胞釋放組胺試驗、IgE抑制試驗、放射性免疫吸附試驗(RAST)。

有人主張,對有過敏史的患者,術前可用H1受體拮抗藥苯海拉明,或H2受體拮抗藥西咪替丁(甲氰咪胍),以佔據組胺受體,從而預防組胺從細胞內釋放,有助於預防過敏反應的發生或可減輕其症狀。在使用易於產生過敏反應的藥物(如魚精蛋白)時,注意其劑量和濃度關係,儘可能避免注射速度過快致使血漿中出現高血藥濃度。有人主張,對肺動脈高壓或右心衰竭的患者注入魚精蛋白對抗肝素時,應從主動脈根部或左房注入,以減少過敏反應的發生。

四、過敏反應的治療

(一)初步治療(initial therapy)

立即停止輸入可疑有過敏反應的藥物或血液,限制抗原攝入,進一步防止肥大細胞和嗜鹼性粒細胞的脫顆粒作用。

保持氣道通暢,使用純氧通氣,急救過程中應查動脈血氣。

立即擴容,過敏反應時可迅速出現低血容量。據Fisher報道,過敏反應時40%以上的血管內液轉移到細胞間隙內。因此,擴容很重要。首次應給2~4升乳酸林格液、生理鹽水或膠體液。對頑固性低血壓輸入25~50ml/kg的晶體液是必要的。對擴容和用腎上腺素後難以糾正的低血壓,須對其血液動力學進行監測,包括:Swan-Ganz導管和橈動脈插管來精確地估計血管內容量,以指導更合理的治療。

腎上腺素的使用:過敏性休克時,腎上腺素是首選的藥物,a1腎上腺效應收縮血管能逆轉低血壓,b2受體效應則使支氣管擴張和增加肥大細胞和嗜鹼性粒細胞的環腺苷酸(cAMP)週期,從而抑制介質的釋放。患者經全身麻醉後,在急性過敏性休克時機體對交感腎上腺素的反應往往減弱,此時需較大劑量兒茶酚胺纔有效。對伴有低血壓的患者可一次性推注腎上腺素5~10mg。心肺復甦時的用藥量爲0.25~0.50mg(5~10mg/kg),可重複用藥,直至血液動力學穩定爲止。患者伴有喉頭水腫而血壓正常時,應皮下給藥,若需靜脈給藥又無靜脈通路時,可將腎上腺素從氣管導管滴入。

(二)後續治療(secondary treatment)

抗組胺藥的使用:靜脈注射苯海拉明0.5~1.0mg/kg。因爲急性過敏反應時H1受體介質大部分被組胺逆轉,靜脈注射0.5~1.0mg/kg的H1受體拮抗藥有益,它不能直接抑制過敏反應或抑制組胺釋放,而是在受體部位同組胺競爭受體。H1受體拮抗劑適用於所有過敏反應。

兒茶酚胺的應用:兒茶酚胺的應用是救命性治療措施。在治療過敏反應時其方法如下:在初級復甦後對持續低血壓或支氣管痙攣的患者輸注腎上腺素是有益的,持續輸注腎上腺素4~8mg/min(0.05~0.10mg·kg-1·min-1)可糾正低血壓。由於血管阻力降低,而難以糾正的低血壓須用去甲腎上腺素來提升,用量可從4~8mg/min(0.05~0.10mg·kg-1·min-1)開始直至血壓恢復正常。對難以糾正的支氣管痙攣、肺動脈高壓、右心功能失調,可輸注異丙腎上腺素,常用劑量爲0.5~1.0mg/min。

氨茶鹼的應用:氨茶鹼爲磷酸二脂酶抑制劑,也是一種弱的支氣管擴張劑,它可以增加左、右室收縮力,降低血管阻力,對緩解支氣管痙攣和維持血液動力學的穩定性是有益的。氨茶鹼靜脈注射的負荷劑量爲5~6mg/kg,20分鐘以後以每小時0.5~0.9mg/kg的速度靜脈滴注。

皮質類固醇的應用:皮質類固醇可減少花生十四烯酸代謝,調整蛋白組合。另外,它們可改變急性反應後其它炎性細胞,如多形核細胞、白細胞等的分裂和轉移。儘管在治療急性過敏反應時不能立即見效,但對難以糾正的支氣管痙攣或頑固性休克時可作爲輔助治療。目前,確切的治療劑量還不清楚,但有研究者建議,在治療IgE介質反應時用氫化可的鬆0.5~1.0g,在治療魚精蛋白反應時用甲潑尼龍1~2g(30~35mg/kg)是有益的。急性過敏反應後用皮質類固醇減少過敏後12~24小時可能出現的遲髮型反應也是很重要的。

碳酸氫鈉的應用:持續低血壓的患者可迅速發展爲酸中毒,它可降低腎上腺素對心臟和體血管的效應。因此,對難以糾正的低血壓和酸血癥,可用碳酸氫鈉0.5~1.0mmol/kg(0.5~1.0mEq/kg),5~10分鐘後參照動脈血氣結果,決定第2次用量。

(首都醫科大學附屬麻醉科 卿恩明)